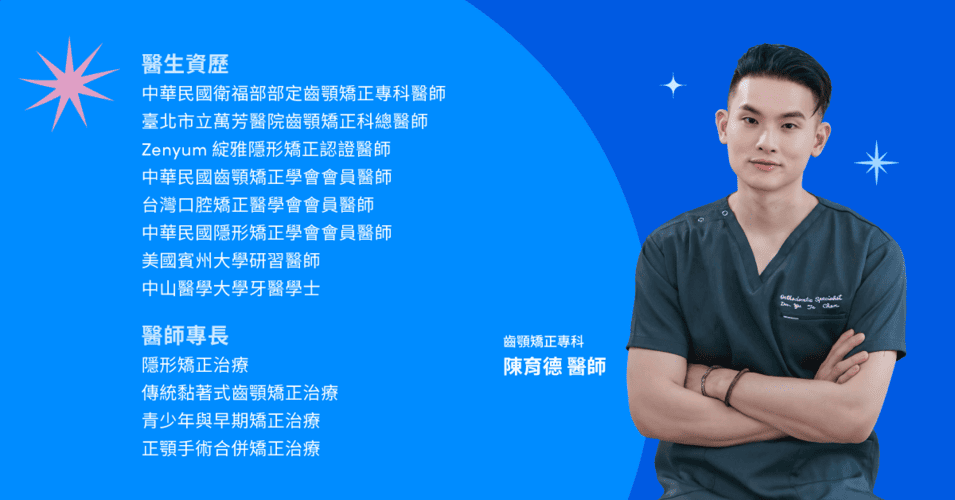

作者:齒顎矯正專科 陳育德醫師

矯正可以不拔牙嗎?其實是否需要拔牙的答案,每位患者都不同,要根據牙齒擁擠程度、空間需求、咬合狀況等多種因素決定。這篇文章將由齒顎矯正專科陳育德醫師來說明:拔牙與不拔牙矯正的評估方式、不拔牙獲得空間的方法有哪些,以及不拔牙矯正後悔的常見原因,幫助你更了解適合自己的矯正方式。

矯正牙齒為什麼需要拔牙?

矯正牙齒時需不需要拔牙,關鍵在於「牙齒排列是否有足夠的空間,以及臉部外觀的特徵」。我常用一個比喻來說明:我們可以想像一間房間如果可以容納十個人,卻硬塞進了十二個人,大家就很難舒適整齊的站好。

所以如果患者本身骨架可容納的空間,不足以排列目前口內所有牙齒時,就可能造成牙齒擁擠程度較高。

另外,如果患者有明顯暴牙的狀況,或是臉型因此有較明顯嘴凸的問題時,合理的拔牙就可以幫助騰出空間,讓牙齒能整齊排好,更容易建立穩定的咬合關係。

另一方面,如果考量外型的部分,也可以藉由拔牙的空間來後收牙齒,改善面部的輪廓,創造更理想的線條。

反過來說,如果所需要的空間非常不夠、又想要不拔牙矯正,可能會讓牙齒更不容易排整齊、或是為了排整齊讓前牙更突出、惡化面部外觀,咬合也無法建立在最理想的狀況,進而影響術後功能。

所以在評估時,我會根據每個人的治療訴求、年齡與生長階段、骨頭條件、牙弓寬度、牙齒排列情況、上下顎咬合關係、臉型比例與線條等綜合條件來判斷,是否需要拔牙來配合矯正。

拔牙的目的是讓治療效果穩定且往更好的方向前進,以符合每一位患者求診時的期待。

如何判斷牙齒矯正要不要拔牙?6大因素完整說明

要不要進行矯正拔牙,並不是單一條件就能決定,我會依照每位患者的狀況綜合判斷。我常用一個簡單的數學方式,幫助大家理解(以下條件是在不惡化外型的情況下):

判斷公式:

本身條件可提供的空間

– 排列牙齒實際需要的空間

= 結果

判斷結果:

結果為正值(空間足夠)

→ 通常不需要拔牙結果為負值(空間不足)

如果擴張牙弓、牙弓後退、齒間修磨就足以打平所需空間

→ 可以不拔牙使用上述方法空間還是不足

→ 就需要拔牙

另外,我在評估是否拔牙時,還會看重以下幾個部分:

1.患者的治療訴求

每一位患者嘗試接受治療前一定有自己的訴求,可能是想改善整體美觀、牙齒排列、笑容協調性、臉部線條、咬合狀況、牙齒健康的維護、配合假牙重建等等。

有些人一開始就很清楚自己不想拔牙,希望透過不拔牙矯正來改善牙齒排列。

每個人審美標準也不盡相同,我們醫師認為的標準比例未必是病患期待的樣貌等等,這樣的情形都很常見。

而大多數醫師也會在不影響治療效果與口腔健康的前提下,透過與患者詳細的溝通,建立一個最終治療的共識。

但如果經過評估後發現口內空間真的不夠,勉強不拔牙反而會影響矯正效果,例如:過度擴張造成牙齦及齒槽骨萎縮,牙齒動搖程度提高,或是咬合穩定性打折扣,甚至出現外觀惡化,牙齒、嘴唇更加突出的問題,就不是一個正確的治療計劃。

2.年齡與生長階段

來接受矯正治療的患者,可能從七歲的兒童,到七十歲的長者都有,彼此的訴求都不盡相同。

對於年紀較輕的患者,通常在成年之前,身體都仍保有生長的潛力,不同生長部位的高峰時期也都不一樣。因此在治療前,依照生長的趨勢也會影響到這位患者是否需要拔牙的選擇。

例如臨床上兩位同樣嘴唇突出、有暴牙的患者,在成年後與正在生長高峰的發育階段,拔牙的選擇可能會完全不同。

因此在治療計劃的擬定之前,參考年齡與判讀發育階段也是十分重要的。

3. 骨頭條件、牙弓寬度

穩定的牙齒通常都要有足夠的齒槽骨做包覆,因此所有矯正移動的牙齒最終位置,都一樣需要保有完整的骨頭包覆,才是一個健康的療程。

但一般人成年後骨骼就不再生長,只剩下吸收與重塑的功能;因此骨頭的範圍就可以視為牙齒移動的範圍限制。

假如有牙齒空間不夠的問題,適當的做牙弓整體撐寬,可以獲得一定程度的空間。

但如果有較為狹窄的骨頭寬度,牙弓能撐寬的範圍就有限,獲得空間的量也因此較低,這時候所需空間仍然大量不足的情況下,拔牙就是需要考量的方法。

所以我們牙醫師會根據模型與 X 光片進行專業評估,確認每一位患者的骨骼條件,以及適合的手段。

〈延伸閱讀:牙弓是什麼?擁有理想牙弓,笑得漂亮還有助咬合!〉

4.牙齒排列擁擠程度

牙齒擁擠的程度,是判斷是否需要拔牙的重要依據。如果牙齒真的擠得太嚴重,空間明顯不足,為了讓牙齒能整齊排列、咬合穩定,多數情況下醫師會建議拔牙矯正。

例如前面提到的比喻:一間可以容納十個人的房間,卻塞進十二個人,最直觀的方式就是讓兩個人離開,讓空間重新分配。

但如果只是輕度擁擠,可能就有機會透過不拔牙的方式處理,但是需要利用別的方式獲得空間,像是調整牙齒角度、做牙弓擴張、讓整排牙弓往後移動,或是齒間修磨來創造足夠的空間。

每一種移動方式都有限制,可以獲取的空間量也都不同,因此還是要透過醫師謹慎的評估後進行,才是最理想的。

5.上下顎咬合關係

矯正牙齒不只是為了整齊漂亮,更重要的是咬合功能要正常。

影響咬合與治療結果的因素,除了上下牙齒的相對位置外,上下顎骨的對應關係也是至關重要,因此在治療之前需要透過不同角度的X光進行分析,才能精準地制定治療計劃。

在特定的情況下,一定範圍內上下顎骨的落差,可以透過拔牙的設計來修正,讓沒有打算透過正顎手術治療的患者,有其他的治療選項。

6.臉型比例與線條

有很高比例的患者在尋求矯正治療的訴求,是希望治療後提升臉部的外觀,最常見到的訴求包含:改善嘴突、上下脣閉不起來的問題等等。

這時候除了將較爲擁擠的牙齒排列整齊外,也需要更多空間將牙齒向後內收,讓嘴唇可以自然的閉起來,同時使側臉線條更加協調;因此有一部分的病人雖然牙齒排列的凌亂程度不高,但為了調整外型,還是有拔牙的需求。

所以是否拔牙,不能只看牙齒排列,還要從整體臉型來評估,才能做出長遠又合適的選擇。

4種可以不拔牙矯正的狀況

1.輕度擁擠,有足夠的牙齒排列空間

有些人的牙齒屬於輕度的凌亂,但實際上骨架可容納的空間是夠的,足以讓牙齒排列整齊,這種情況通常不需要拔牙就能完成矯正。簡單說就是所需空間,與實際可以提供的空間是接近的,治療期間就不需要額外的拔牙。

我們在評估時,會透過口內檢查、X光影像、模型分析、口腔掃描等方式,確認骨頭與空間是否足夠,如果條件符合,自然就能選擇不拔牙矯正。

2.牙齒間有縫

如果治療前牙齒牙縫比較明顯,表示在治療之前就有多餘的空間可以利用。這類情況下,可以利用矯正治療重新分配空間,讓排列不整的牙齒慢慢移動到理想的位置。

這種做法的關鍵,是善用原本就有的空間,而不是依賴拔牙來創造新的空間,治療過程也會相對溫和、侵入性更低。

3.所需空間可以由其他方式獲得

就算牙齒空間不太夠,有些方法還是有機會不用拔牙就獲得空間,只要能獲取的空間符合需求,就可以避免使用拔牙的方法。然而每種方法都有量的限制,這類治療方式需要專業醫師謹慎評估,確保整體矯正後的效果不但美觀,也不會影響咬合與口腔健康。

4.外型不適合再後收牙齒

有些情況下在治療前的臉部特徵就有出現人中較長、鼻唇角較大、上下唇後縮,或是笑起來時牙齒露出的顆數不足、門牙齒軸內傾,嚴重深咬等等的問題。

這些情況下,有很大比例的機會就不適合再透過拔牙來矯正,因為拔牙後的牙齒移動有很高機率會惡化上述的特徵,讓治療後的外型與笑容更加不理想。

因此術前評估除了靜態的照片與X光外,我們常常也會加入笑容分析與動態的功能性影片,來幫助建立更好的治療計劃。

〈延伸閱讀:牙套臉是什麼?戴牙套臉型會變嗎?專業醫師來回答〉

不拔牙獲得空間的方法有哪些呢?

上述有提到如果有其他方法可以獲得所需要的空間,就可以避免使用拔牙的方式,以下是常見的方法:

1.整體牙弓後退

「整體牙弓後退」意思是將牙弓整體往最後側移動,以增加可以排列牙齒的空間,通常是利用拔完智齒的空間進行,但由於解剖構造的關係,能退後的量是有限制的。在隱形牙套的治療中,這是很常見的空間獲得方法之一。

最廣為使用的後退方式,稱為「序列式牙弓後退」,意思是指一邊一次只後退一顆牙齒,由最後一顆牙齒開始,接著依照次序輪流後退每一顆後牙,如此一來可以更精準的控制每個牙齒退後的量。

不過,這種方式通常需要有足夠的後方骨頭支撐,且治療期間可能會較長,比較適合輕、中度空間不足的情況,對想避免矯正拔牙的人來說,算是一種常見的方法。

〈延伸閱讀:隱形牙套有用嗎?帶你一篇了解與傳統牙套的差異〉

2.牙弓擴張

另一種額外獲得空間的方式是「牙弓擴張」,只要在有完整骨頭包覆的情況下,把上下牙弓的整體周徑輕微向外增加,不論是橫向或是前後向,都可以為擁擠的牙齒創造出一些空間。

然而,牙弓外側骨頭的厚薄度,會決定能夠擴張的極限,過度擴張也可能導致牙齦與骨頭的萎縮,造成治療後不穩定的因素。

因此,牙弓擴張適合空間擁擠程度不大的患者,若原本牙弓已偏寬或骨骼條件不足,可能獲得的空間就會有限。

3.齒間修磨

這也是很常見的空間獲得方法,意思是在安全與合理的範圍內,對牙齒的接縫處進行小幅度的修磨,如同幫牙齒做「瘦身」,一方面可以改善牙齒長寬比例,也可以藉由多顆牙齒都貢獻出來的一點點空間,累積成足夠排列輕度凌亂牙齒的量。

這個方法多用於矯正後期的最後修飾、中線調整、黑三角的去除,或配合牙弓後退、撐寬後增加最後不足的空間等等。

而且有蠻多研究顯示,只要在安全範圍內不修磨過量,是不會因為些許的修磨造成牙齒敏感,也不會增加蛀牙的機率。因此這種方法在治療上也是相當穩定的。

為什麼有些人做完不拔牙矯正後會後悔?

臨床上,我們偶爾會遇到有想要開始矯正的患者,即使在告知詳細的分析結果、本身骨頭條件的限制,以及外型因素後,仍然只考慮用不拔牙矯正的方式來進行治療,最後矯正完卻發現對於結果後悔的狀況,以下是常見的原因:

1.外型的惡化

當牙齒排列整齊所需的空間,遠遠大於骨頭實際可以提供的空間時,治療期間為了排列整齊,最終可能造成前牙區往外突出,使得外觀更呈現出下臉部突出、暴牙的特徵,由原本不整齊的牙齒,變成整齊的暴牙,使得治療後的滿意度下降。

這時候醫師大都會透過上述的空間獲得方法來彌補空間的不足,不論是牙弓擴張、後退,或是每一顆牙齒的齒間修磨等等,到頭來外型可能惡化程度較低,但是卻伴隨牙齦與骨頭萎縮、多顆牙齒型態破壞等等的副作用,反而不是最理想的狀態。

因此我們還是希望在一開始就選擇對的治療方向,避免治療後不可逆的結果。

2.咬合功能不佳

除了美觀以外,矯正的目的也在重建穩定的咬合與功能;良好的治療結果除了靜止的咬合狀態之外,也包含咀嚼、發音等動態功能。

需要拔牙而不拔牙的患者,可能因為空間不足的原因,在治療結果上需要做一些妥協,間接影響咬合的穩定與力道分配、導致咀嚼過程的下顎滑動異常,或喪失咀嚼過程關節保護等等,長久來看也許會讓治療後的不適感持續增加

3.忽略長期穩定性

有些人雖然順利完成了不拔牙矯正,過沒多久卻發現牙齒又慢慢跑回原本的位置,出現重新擁擠、排列亂掉的情況。這就是所謂的矯正後反彈。

造成這種狀況的原因,除了矯正後維持器沒戴好以外,也跟一開始治療計劃的選擇,與治療後咬合不穩定有關。矯正是長期規劃,不只是把牙齒排整齊而已,還要讓它們穩定下來、維持在正確的位置。

如果前期治療方向不正確、牙齒空間嚴重不足,治療後又沒維持好,未來可能面臨需要再次矯正的情況,不只費時費錢,也會讓人後悔當初沒選擇更合適的方式。因此,我認為正確的選擇治療計劃,跟患者術後的維持同樣是關鍵!

〈延伸閱讀:維持器要戴一輩子嗎?種類、配戴重點&常見問題總整理〉